はじめに

今回は第二言語習得研究を基に基礎から積み上げるための、英文法の勉強法入門を紹介します。まず最初に、英文法学習の適切な時期や目的(精読・アウトプット)について改めて考えていきます。次に英文法の意義を英文法の種類(規範文法・記述文法)やアプローチ(明示的学習・暗示的学習)を手がかりに議論していきます。それらを踏まえ、5つの英文法学習のポイントを解説します。最後におすすめの英文法教材を3つ紹介していきます。

主な参考文献

「英語の学び方入門」

「イメージで捉える感覚英文法」

「レキシカル・グラマーへの招待」

英語が話せるようになるための実践トレーニングはこちら↓↓

英語リーディングの正しい伸ばし方はこちら↓↓

スピーキングの対策はこちら↓↓

英文法の勉強法とは?

英文法の学習時期

ヒッグス氏の研究では、英語を習得するために語彙・文法・発音・流暢さ・社会言語性の5つの要素が必要だと言われています。英語学習の初期段階では語彙が大きな比重を占めますが、レベルが上がるにつれ英文法の比重も高まって行きます。ある程度の語彙力を最初に身につけながら、英文法も並行して学習するとより効果的となります。

引用:Higgs' Graph of Learner Needs

精読のための英文法?

大学受験などの検定試験突破のために英語学習に励んでいると、ついつい精読(英文読解)のための英文法学習に陥りがちです。精読自体は英語力を上げたり、英文法の穴に気づかせる効果がありますが、多くの人が望むアウトプットのための英文法学習には直接つながりません。英文を構造的に読むだけのために英文法を学習してしまうと、挫折する可能性が高くなります。

精読と多読の違い

| 分析的な精読 | 多読 | |

|---|---|---|

| 読みの態度 | 日本語に変換して読む | 内容がわかればよい |

| 読み方 | 返り読みをする | 英語の語順のまま読む |

| 理解度 | 細部まで100%理解して読む | 7~9割の理解度で読む |

| 分からない単語 | 辞書を引く | 辞書は引かず類推 |

| 読みのリズム | 一文一文、止まって読む | 一文ごとに止まらず読む |

引用: 多聴多読マガジン 多読の基礎知識(古川昭夫氏)

もし精読をするならば、多読と組み合わせることで英文法の気付きが促され、英文法の知識が定着されていきます。自分がこれまで学習した文法知識を適用して構造的に読めるテキストを選ぶことが大切で、1+i(自分の能力より少し難しい)程度が理想です。精読をする際に全ての文法項目をテキストに戻って確認するようでは、レベルが合っていない可能性があります。

多読についてはこちらで解説しています↓↓

アウトプットのための英文法?

第二言語習得研究によれば、効果的なインプットは質の高いアウトプットにつながり、アウトプットはこれまで吸収した知識に新たな気づきをもたらすことが報告されています。言語分析力(英文法)は第二言語習得の認知プロセスにおける理解・内在化を刺激すると同時に、スピーチプロダクションモデルの形式化に必要な知識となます。

したがって、英文法を何かしらの手段のために勉強するのではなく、アウトプットのために据えて、一つ一つ基礎から積み上げることが大切です。背伸びをせずに、着々とインプットとアウトプットを繰り返し実行することが英語力向上の早道です。今回は、英文法を使いこなすことではなく、まずは基礎から積み上げるためにはどうすれば良いのかを中心に考えていきます。

第二言語習得研究についてはこちらで詳しく解説しています↓↓

間違いの指摘は効果がある?

英作文の能力を向上させる方法論として、学習者の英文の文法を指摘する指導があります。第二言語習得研究者であるスウェイン氏は間違いの指摘は学習者のアウトプットを促進させると同時に、自分の中間言語に 「穴」 があることに気づかせることができると主張しています。(Swain, 1995, 2000)

但し、この間違いの修正は学習者にマイナスの影響を与えるという研究成果もあり、的確に自分のモチベーションを維持できる範囲内で活用したほうが良いという報告もでているようです。

英文法を学ぶ意義

明示的学習と暗示的学習

第二言語習得研究では、学習はexplicit learning(明示的学習)と implicit learning(暗示的学習)に分類されます。主に大人の学習者が意識的に学ぶことを明示的学習、言語を実際に使用しながら学ぶことを暗示的学習と呼びます。言語の臨界期仮説の文脈では、小さい頃は第二言語が話されている環境で育つと「暗示的」にその言語の規則を身につけることができますが、ある一定の年齢を越えると、頭で「明示的」に理屈を考えながら第二言語を学ぶ方が効率的だとも言われています。

- explicit learning(明示的学習):言葉のルールを意識的に学ぶこと

- implicit learning(暗示的学習):言葉を実際に使いながら学ぶこと

言語学者のスティーブン・クラッシェン氏が提唱したモニター仮説では、意図的な文法学習(明示的学習)で得られた知識は「モニター」か「エディター」という2つの機能しかないと言われています。

モニター仮説では、意図的に「学習」した知識によるモニターは話す、書くといった最終的なアウトプットの直前で機能、最初の「何を話すか・書くか」といったことが決まるタイミングでは、「習得」された知識だけが機能しています。スティーブン・クラッシェン氏は意図的に「学習」した知識は発話内容を直前で正確なものにするという限定的な役割しか持ってないと主張しています。

引用:A model-based approach to second-language learning of grammatical constructions

近年では、暗示的学習と明示的学習の効果を調査する研究が行われています。ピッツバーグ大学の学生を対象にして、文法学習における暗示的学習と明示的学習の効果を調査する研究が実施されました。low-contrastタスク(難しい問題)の場合には、明示的学習者の方がスコアが高くなっています。つまり、難しいタスクを与えられたときは、明示的学習の効果が高いという結果がでました(2021,Frishkoff Gwenら4人)

規範文法と記述文法

私達が一般的に学校で学習するのは「規範文法」(prescriptive grammar)です。このように英語を使いなさいというルール(規範)を学習していきます。一方で、実際に使用されている文法は「記述文法」(descriptive)と呼ばれています。実際に使われている言葉を記述し、その背後にあるルールを解明する立場をとっています。

| 記述文法 | 規範文法 | |

|---|---|---|

| 方向 | 実際の言語の使用状況を捉えるアプローチを採用 | 言語はこれまで規定された規範に基づくアプローチ |

| 原則 | 言語の使用実態は言語の使用者によって異なる | 既存の文法は言語使用の正誤によって形成されている |

| 立場 | 言語のルールは言語使用者の毎日の言語によって決まる | 標準的で特定の文法が存在するという立場 |

参考:Difference Between Descriptive and Prescriptive Grammarの表を翻訳

規範文法は固定的でマルバツが判定しやすいのが特徴です。記述文法は常に変化するため、両者にギャップが生まれてきます。規範文法は理論で、記述文法は技術・実践的とも言われています。まずは規範文法を学んで英文法のルールを知り、その上で記述文法を実践の中で身につけていくことがおすすめです。

距離としての文法

実は英文法がなくても限られた状況の場合は英単語をだけを並べても会話をすることができます。言い換えれば、相手に気をつかなわい場合は簡易的な表現でコミュニケーションができてしまいます。私達は距離としての文法(grammar as distance)を相手との距離に合わせて調整しています。

心理的な距離が近い場合

- A:You want this?(「クッキーを見せながら」これ欲しい?)

- B:Yeah.(うん)

心理的な距離が遠い場合

- A:Would you like to have some cookies?

- B:Oh, it is very kind of you. Could I have some ?

引用:英語の学び方入門 p100

オンライン英会話などで相手に甘えて簡易的な表現ばかり使ってしまうと、フォーマルな場所で誤解を与えたり、的確に自分の思いを伝えることができなくなってしまいます。相手と円滑にコミュニケーションを取る場合は、相手の距離に合わせて文法を調整する必要があります。

英文法学習のポイント

中間言語を意識する

第二言語習得研究が進められていくうちに、学習者の犯す誤りは必ずしも母語の影響だけでは説明できないことが判明していきました。例えば、動詞の過去形には「ed」をつけるのは日本語に同様のルールがないから間違えてしまうと考えていましたが、実は英語と言語間の距離が近い人も、同じ過ちを犯していることが明らかになっています。

中間言語という概念はラリー・セリンカーによって1972年に提唱され、人間の頭の中には潜在的な言語体系があり、第二言語学習者が目標言語を習得していくプロセス、その言語体系を参照しつつ、独自の言語体系を構築すると主張しました。また、学習者の習得レベルが上がるにつれ中間言語は変化します。学習者がネイティブに近いレベルになると中間言語は消滅するようです。

規範文法をただ眺めるだけではなく、独自の言語体系である中間言語を創り上げるために英文法を基礎から積み上げることが大切になります。

文法形態素の習得順序

中間言語の分析から判明したことは学習者の言語の誤りはある程度の一貫性が存在しているということです。母語が異なっていても、似たようなプロセスを経て第二言語を習得しようしているのではないかという仮説です。

Lightbown(2000)は、これまでの第二言語習得研究の成果を踏まえ、私達の文法習得にある一定のルールが存在すると指摘しています。英語学習者も1〜4の順番で文法を習得していくと、より自然に英文法を習得できることになります。

- グループ1:be動詞、複数形の-s, 現在進行形(-ing)

- グループ2:助動詞、冠詞

- グループ3:不規則動詞の過去形

- グループ4:規則動詞の過去形、3単元の-s、所有格の-s

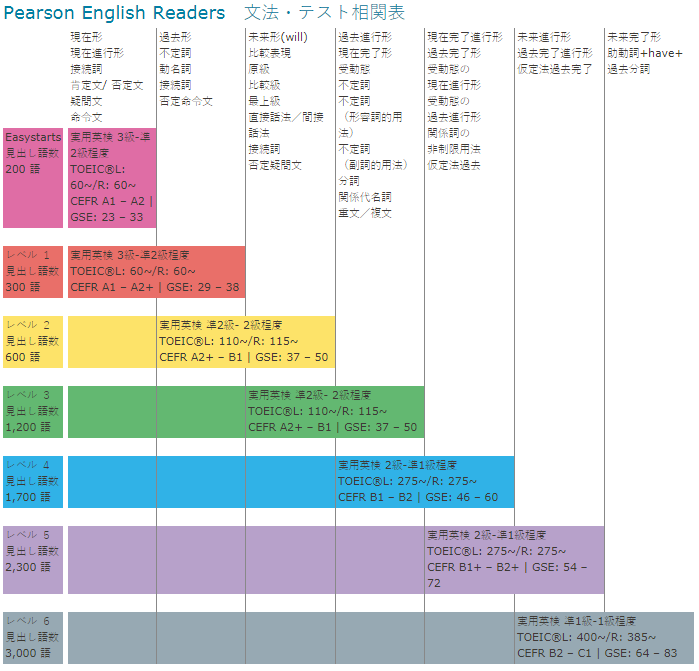

文法形態素の習得順序はレベル別の多読テキストにも応用されています。多読をする時に、文法相関表を参照することで効果的なインプットをすることができます。

引用:Pearson|Pearson English Readers 文法・テスト相関表

語順を意識する

言語を形態論的に分類すると、孤立語・屈折語・膠着語に分類されます。英語やラテン語は孤立語と同様に、語順が大切になります。日本語で言う「は」や「を」などの対象を決める助詞がないからです。

- 孤立語:単語の形は変化せず、語順で文章が決まる(中国語、ベトナム語)

- 屈折語:単語の語形を変化させて文章を組み立てる(英語、ラテン語)

- 膠着語:「が」や「は」などをくっつけて文章を組み立てる(日本語、韓国語)

孤立語・屈折語は語順が変わると別の意味になってしまうので注意が必要になります。日本語は助詞で意味が変わってしまいますが、英語は下記のように語順で意味が変化していきます。

主語と動詞を中心に学ぶ

英語の5つの文型を整理してみると、全てに共通している要素がSVであることがわかります。英語の文ではSV(主語+動詞)が不可欠で、それ以外は付随的な要素となっています。英文法を学ぶ際には、主語と動詞を中心に学ぶことが大切です。

- 第1文型:SV(主語+動詞)

- 第2文型:SVO(主語+動詞+目的語)

- 第3文型:SVC(主語+動詞+補語)

- 第4文型:SVOO(主語+動詞+目的語+目的語)

- 第5文型:SVOC(主語+動詞+目的語+補語)

英文法の知識を使って英文をつくる際には、まずは主語を考えます。主語が決まったら適切な動詞を選びます。英文を読む時にも、主語部分と動詞部分を意識するために印を付けて読み進めることもおすすめします。

イメージスキーマによる英文法学習

イメージ・スキーマとは、身近な身体経験(自分自身を中心とした空間的位置の経験や、モノをつかんで位置を移動させるなどの身を持って経験できること)の中で、一定のパターンを認識し、心の中に貯えたものです。このイメージ・スキーマを使えば、英語の前置詞や時間の用法を自然と理解することができます。

参考:Image Schemas: The Physics of Cultural Knowledge?

イメージ・スキーマは国籍や文化によって若干の違いはありますが、言語を跨いだ共通の概念となっています。例えば「in」というイメージ・スキーマは、多くの人が箱の中に何かがあるという図を想像することができます。私達は身近な身体経験を通して、対象となるモノの性質やサイズを乗り越えて、それらに共通する位置関係を概略のみを抽出する傾向があります。

時間の用法を表す「in」をイメージ・スキーマを使う例を考えて見ましょう。「the hottest in five years.」の5年間という容器の中に、「一番暑い日」があるという空間的イメージを捉えることができます。「In watching the TV, I received a phone call from John.」では、テレビを見ている時間という容器の中に、「電話に出る」という空間があると視覚的に理解できます。

スキーマについてはこちらで詳しく解説しています↓↓

おすすめの英文法教材

話すための英文法(語順を意識)

市橋氏の「英文法を知っているだけでなく、使えるようにすることである」というコンセプトを体現したテクストです。市橋氏は英会話における英文法の必要性を、日本の英会話教育史上初めて唱えた人だとも言われているようです。他にも「中学英語で24時間話せるシリーズ」など名著を数多く出版しています。

語順を意識して英文法の知識を定着させるのにおすすめの参考書です。レベル別(入門編・初級編)かつ文法事項ごと(be動詞・一般動詞・過去形)に整理されているので、自分の認知負荷や文法の定着度を基に教材を選ぶことができます。

パターンプラクティスのトレーニングをするとより効果的です↓↓

話すための表現英文法トレーニング(主語と動詞を意識)

自分の英語=My Englishを育てるというコンセプトを基に編集され、独自の英文法ネットワーキングという視点を導入しています。英文法の全体像とし、モノ的世界を扱う「名詞の文法」、コト的世界を扱う「動詞の文法」、状況的世界を扱う「副詞の文法」、言語情報の配列を扱う「情報配列と構文」の4つの領域の分類しています。

第一部の名詞の文法と第二部の動詞の文法を定着させれば、主語と動詞を土台にして自分の英語を育てることができます。特に動詞の文法では、テンス(時制)とアスペクト(相)の表現方法をわかりやすく解説しています。

第2部 動詞の文法

- Part1 現在のことについて語る

- Part2 過去を回想して語る

- Part3 未来を展望して語る

- Part4 話し手の態度を表す[法助動詞]

- Part5 態 対象に視点を置いて語る

- Part6 「動詞+α」の8つの型

- Part7 形容詞構文 判断・評価を加える

「話すための表現英文法トレーニング」

イメージでわかる表現英文法(スキーマ)

「英文法の本質」を直感的に理解できるビジュアルで解説している文法書で、英語で「話す」「書く」ための実用的な英語力が自然と身につくをコンセプトに編集されています。英文法を視覚的にイメージできるようにイラストや図が数多く使用されています。ただイメージを植え付けるだけではなく、コア(語や文法の本質)をしっかり説明してくれているので、英文法を知っているから使えるまで引き上げてくれます。

コア学習の2大原則

- 形が違えば意味が違う

- 形が同じなら共通の本質的な意味がある

「イメージでわかる表現英文法」

参考

Cestofbilash | Higgs' Graph of Learner Needs

ResearchGate|A model-based approach to second-language learning of grammatical constructions

Frontiers | The Effects of ESL Immersion and Proficiency on Learners’ Pronunciation Development

PEDIAA|Difference Between Descriptive and Prescriptive Grammar